-

名家讲堂

- 时间:2021-10-14

中国画作为一个独立的学科,其认知体系、理论架构及实践指导诸方面有着完整的审美体系并具独特的审美内涵,它的艺术特征除了有“视觉艺术”的共性外,还蕴藏着丰富的文化精神和文化品格。

王蒙《具区林屋图》

阴阳哲学、天人合一和中和思想是中国文化的三大核心思想,也是中国画内涵的核心内容,三者共同构成宇宙天地、自然世界和社会人生的生发、沿衍和变化,构成了艺术之根本规律。

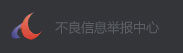

髡残《苍翠凌天图》

《易经》和《道德经》是阴阳哲学的源泉,群经之首的《易经》将阴阳演变成了一种哲学,“易”字的其中一个解释便是:日月为易,象征阴阳。“阴阳哲学”的根本是讲天道平衡。

《黄帝内经》:“阴阳者,天地之道也”,《老子》:“万物负阴而抱阳”。它是自然界事物运动变化的基本规律和普遍法则,阴阳哲学的核心内容就是以阴和阳两种事物的排列组合来认识和解释宇宙间的一切存在和运动。

三皇之一的伏羲发明了先天八卦图,以看似简单的阴爻、阳爻互相组合阐释了世界本源。周文王则发明了后天八卦,即把先天八卦两两相叠加推演出六十四卦阴和阳两种符号代表宇宙间相对的两种事物和情况,其认为,宇宙本源是无极,进而无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦两两相重得六十四卦,……等等。两仪即阴和阳。

道家的创始人老子将阴阳哲学推到了一个前所未有的高度。《道德经》第四十二章写到:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”其中“二”指的便是阴阳二气。这与《易经》中的“两仪”阐述的是同一个问题。万事万物个体之间或者自身都存在着阴阳对立的两个面,它们既互相冲突表现出对立状态,又互相交和而成为均匀和谐状态,二者在变化中形成新的统一体。

北宋出现的道教太极图更是用黑白二色体现了阴阳哲学:白者像阳,黑者像阴,阳中有阴,阴中有阳。阴阳、黑白的矛盾中的统一,直接影响了以水墨为表现手段、追求哲学之境的中国画的创作观。

八大山人《水木清华》

“阴阳哲学”的核心:

矛盾观:即对立统一,万物皆有阴阳、黑白、虚实等范畴。阴阳不二,以壹而待之,相互作用,运化万千。

运动观:阴阳不测之谓神,用流六虔变动不居。运动是绝对的,静止是相对的,任何事物都是运动与静止的混合体,“孤阴不生,孤阳不长”,

没有只运动不静止或者只静止不运动的事物!综二观而成艺术规律之法、

“天人合一”作为学说概念,明确提出的时代比较晚,但天人关系一直是中国传统文化的一个重要命题。自先秦诸子百家起,至后世医家、禅宗等都对此有所论述。总的观点认为“天”有意志,人事是天意的体现;天意能支配人事,人事能感动天意,由此两者合为一体,才能达到合于道的境地。

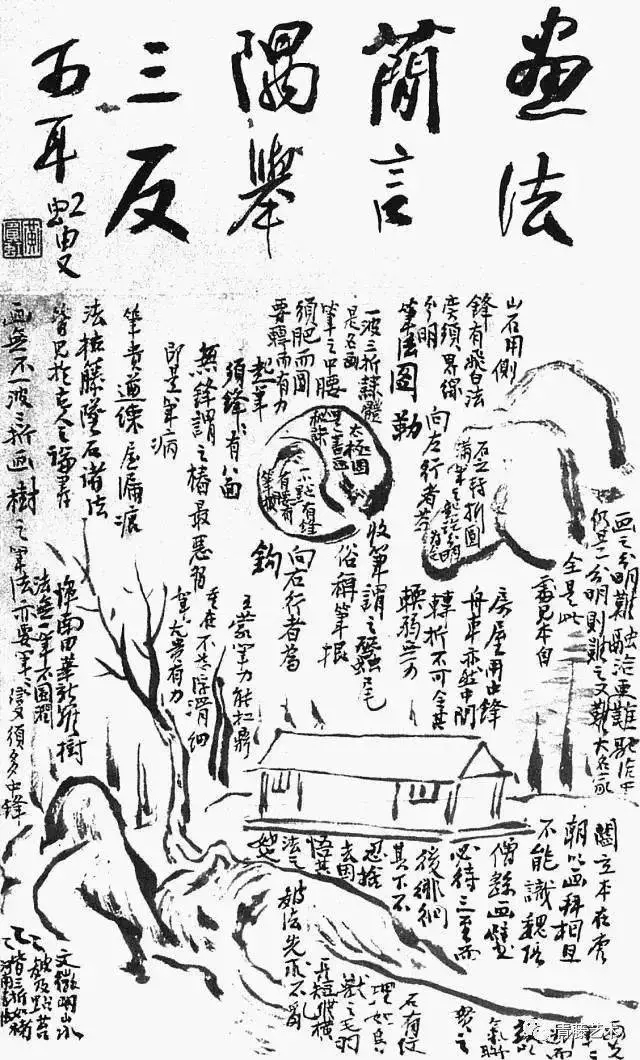

范宽《 溪山行旅图》

《周易·文言》说:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶,先天而天弗违,后天而奉天时。”就是对“天人合一”境界的具体描述。

在“天人合一”学说中,最重要的是儒家“天人合德”思想。儒家主要从效仿天地之道入手,认为将天地之道内化为人之德,而后才能“修身、齐家、治国、平天下”。

西汉《淮南子·精神训》即提出:“天地运而相通,万物总而为一”。最早总结出“天人合一”概念的张载,他在《正蒙·乾称篇》中提出“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一,

致学而可以成圣,得天而未始遗人”,也正是从天道与人德合一的角度出发,将“天人”关系与孔子《中庸》的“诚明”观念结合起来。

天人合一思想,是中华民族五千年来的思想核心与精神实质,也是指导一切认知活动和创造活动的根本。

司马迁写《史记》,就是要“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,“天与人相通”。

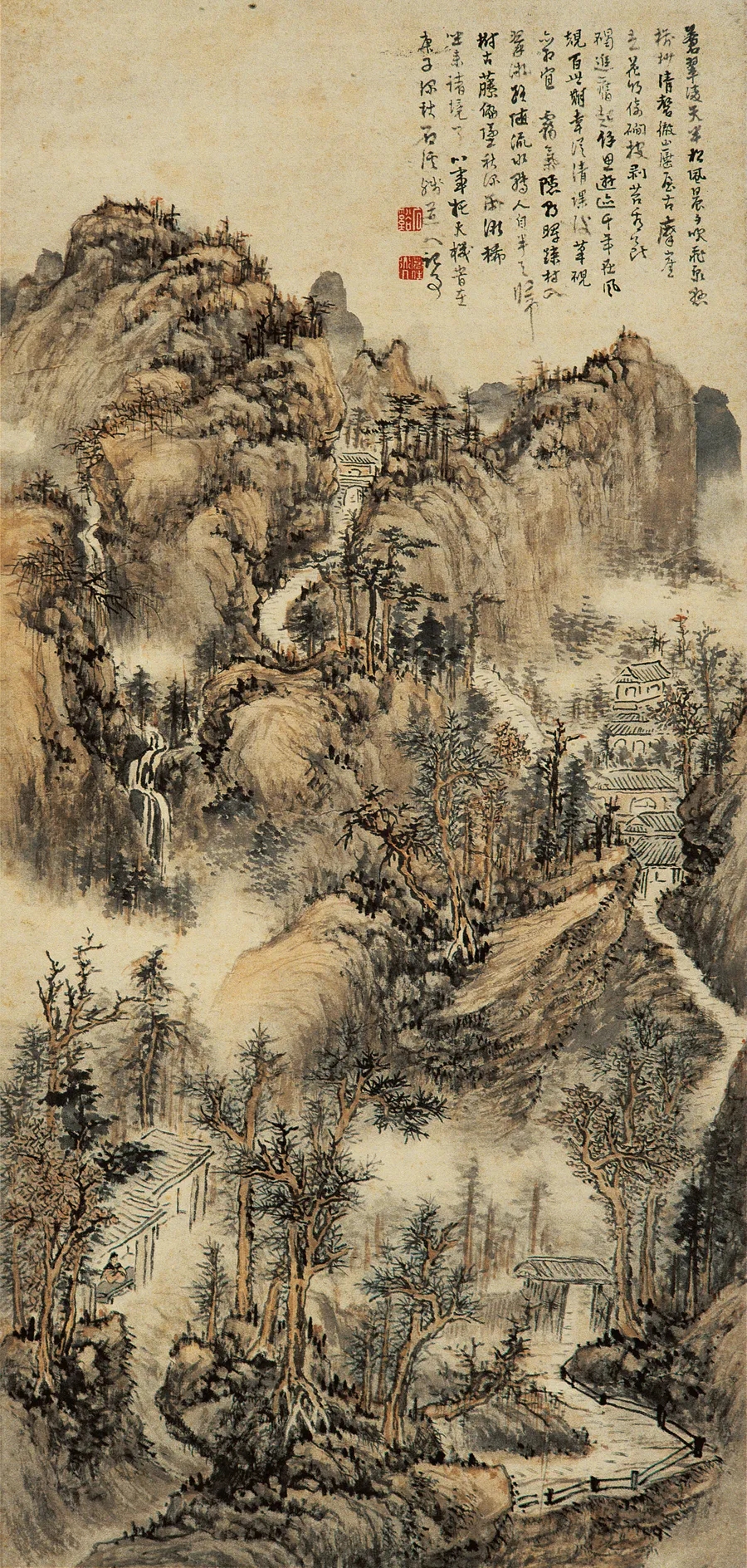

艺术创作的过程和境界也是“天人合一”的体现。石涛《画语录》开篇即云:“太古无法, 太朴不散; 太朴一散, 而法立矣。

法于何立? 立于一画。一画者, 众有之本, 万象之根; 见用于神, 藏用于人。”

“天人合一”的核心:

首先,指出了人与自然的辩证统一关系,即认知宇宙自然的整体观。整体观:“天地与我并生,万物与我为一。”

其次,表明人类生生不息,则天、希天、求天、同天的践行生存态度和方式的人生观。天道与人道,自然与人为的相道和统一。

第三,体现了中华民族思维模式的全面性和自新性的实践观。天道运行,周而复始,万物更迭,新陈代谢。

综三观而为艺术创作之境。

《中庸》原文之中,对中和的定义如下:“喜怒衰乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。”又说“致中和,天地位焉,万物育焉。”

“中和”的根本思维方式:“和实生物”、“和而不同”、“允执厥中”、“不偏不倚”、“无过不及”,即指事物的最佳结构

和最佳数量的比例关系。

“中和”的根本价值追求:和中而来的“不同”,事物间最佳的和谐统一关系,或最佳的生存存在状态。

“中和思想”涵盖的主要内容:天性与人性的“中和”,天性是至善、至诚、至仁、至真的,那人性也应该是至善、至诚、至仁、至真的。

只有使人性达到了那至善、至诚、至仁、至真的天性,才能通晓天地化育万物的道理,而创发艺术之灵感。

理性与情感“中和”,人们的喜怒哀乐是人的自然属性,是情感的表现,需要贯注于事物之中,但如果情大于理,则可能蒙蔽住本

性的认知,从而影响对事物的判断。

外缘与内心“中和”,天地万物变为其宗,而心若随境迁,必不能真实地反映客观事物。物之始终,心外无物。

君子诚之为贵,诚者,自成也,息外缘,而道,自道也,和内心,和外内之道也。这种外内和合,又可以视为品德意识与品德行为

之和。

认知与行为“中和”,或者说是知与行的合一。即在以良知认识事物的道理与在现实中运用此道理时,“知中有行,行中有知 ”,“以知为行,知决定行 ”,在艺术创作中也是外缘与内心的显现。

总之,中和思想,体现了天人合和的宇宙观、协和万法的自然观、和而不同的社会观、人心和善的道德观。综四观而成艺术内涵的中心。

北京市公安局备案编号:1101081994 版权所有:北京一源一点文化传媒有限公司

北京市公安局备案编号:1101081994 版权所有:北京一源一点文化传媒有限公司