篆书的美感首先体现在它的结构之中。篆书的结构之美体现在中和之美和对比之美上。

中和之美,来自于儒家的中庸思想,是我国传统意义上的审美观点,唐太宗李世民和书法理论家孙过庭在他们的著述中都对中和之美进行提倡和解释。这种审美态度从秦石刻小篆开始就主导中国的篆刻审美,形成了篆书和谐美的典型样式。这一情况直到邓石如的出现才发生改变,篆刻艺术也迎来了自己新的。

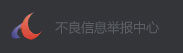

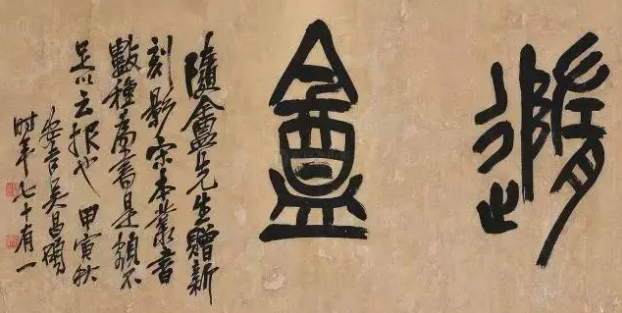

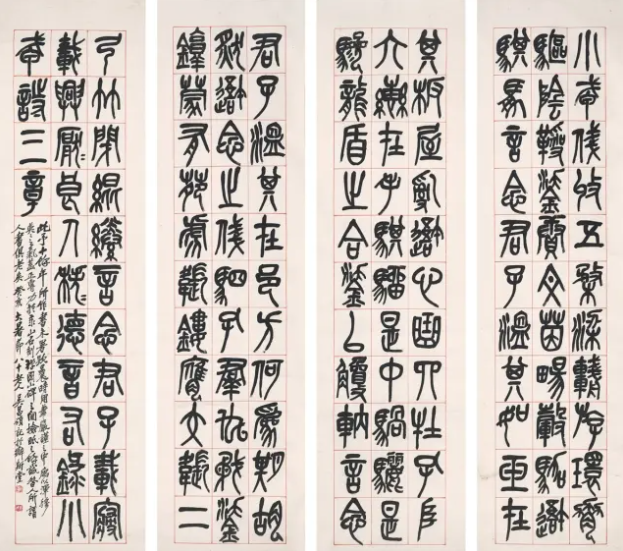

邓石如是清朝著名书法家、篆刻家,他在篆刻上天赋异凛,他将侧势运用于书篆的同时。将方正古直的隶书方势加入到篆刻之中,使篆刻跳脱出中和婉转的审美窠臼,篆书美感从中和之美向对比之美转变。

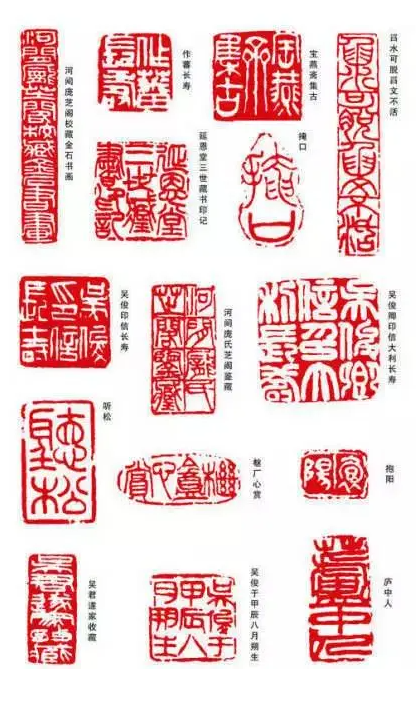

邓石如的篆刻”疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”在这一套新的审美标准的指导下,邓石如的篆刻作品强调结构的疏密对比,使篆字焕发出新的神采,显现出一种不同以往的美感,让人眼前一亮。

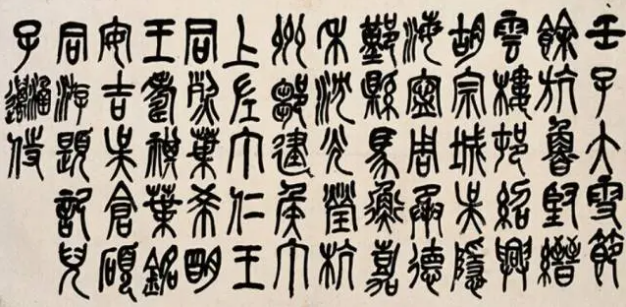

篆书的美感其次体现在它的对称美和变化美上。中国传统篆书讲究对称美,从篆刻出现之日起这种美感就受到推崇和追捧,一直被奉为经典。

唐太宗形容这种美:“其道同鲁庙之器,虚则攲,满则覆,中则正。正者,冲和之谓也。”对这种美感赞赏有加。

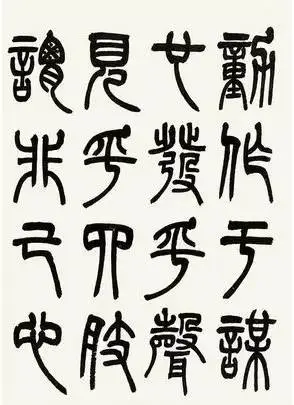

邓石如虽然在篆书的字体和构造结构上进行了创新,但还是延续了这种对称美和中和美,没能走出前人的窠臼。这时候吴昌硕的出现完成了这一文风的转变,他在邓石如创新的基础之上,对篆书的体势进行了革新,从艺术创作的角度对篆书的体势进行了不同以往的创造,变以前平正舒和的风格为变化莫测之美。

吴昌硕

篆书美感的第三个体现是篆书中的虚和之美与力量之美。

虚和之美是我国古典文人书法孜孜追求的传统美感,这种美感发源于儒家中庸思想,这种字和谐圆润,虚无缥缈,给人以安宁祥和之感,王羲之的行书、褚遂良的楷书皆是虚和之美的代表。而敧侧生势,由势生力、表现出来的则是字里行间的力量之美。

邓石如加入隶书风韵的篆刻、 吴昌硕敧侧变化的篆书风格,处处体现出力量的魅力,在今天的篆书创作中,这两种美互相映衬,互为倚势,在冲和的内蕴中又展示着力量的外在气势,使篆书的创作进入了一个人新的高度。

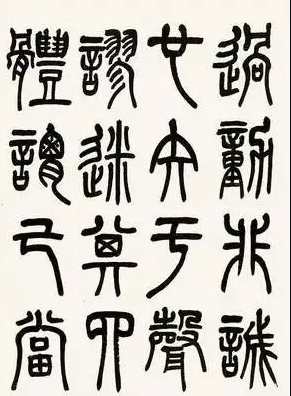

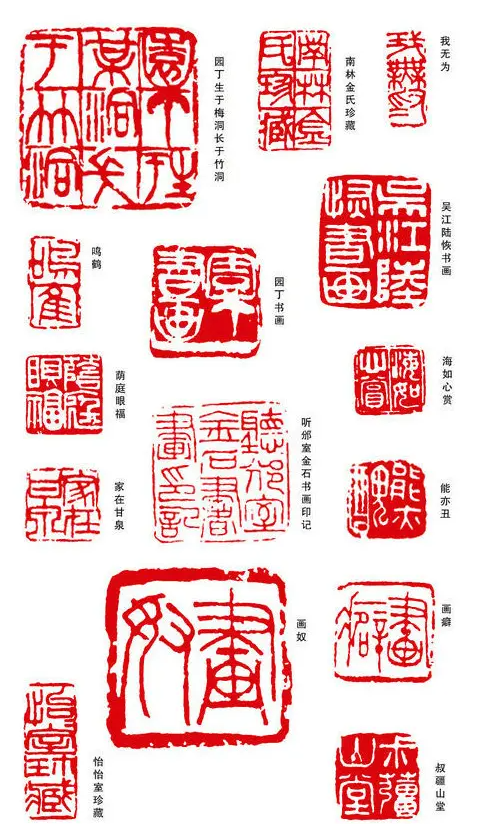

最后要提到的篆书之美是装饰美与自然美。篆书的装饰美与自然美是一个互相对立统一的存在,两种美感构成了篆书的自身属性,但两种美感存在的不同比例又决定了篆书不同的风格特征。

篆书的装饰美是篆书存在的基本形式,是篆书区别于其他书体的根本标志,但如果过分强调篆书的装饰之美,就会将篆书引入工艺制造的死胡同,将篆书的活力淹没;反之如果过分强调篆书的自然美,则会使篆书失去本源,迷失方向,失去自身的艺术特点。

所以在篆书创作中把握这两种美的分寸、比例考验着创作者的技艺和经验,体现创作者的水准。

简单来说,秦以前的篆书刻石,更多体现的是篆书的一种装饰之美,而与秦小篆同期前后的手写体篆书,如战国楚简帛书、秦简、西汉简帛书更多的展现的是篆书的自然美。而后来篆书的发展过程中,书家越来越注重对这两种美感的调和与协调,力求在合理的范畴内创作出最完美的作品。【中国金融艺术网 摘编自网络,版权属原作者】

北京市公安局备案编号:1101081994 版权所有:北京一源一点文化传媒有限公司

北京市公安局备案编号:1101081994 版权所有:北京一源一点文化传媒有限公司